“你是风儿,我是沙,缠缠绵绵到天涯”不只是歌词中的浪漫,现实中,全球陆地每年产生的40亿吨粉尘会对全球碳循环与气候变化产生深刻影响。

11月11日,由中英瑞三国科学家组成的联合科研团队在国际权威期刊《自然综述:地球与环境》发表最新发现:自新生代2500万年前以来,沉降到全球主要大洋中的粉尘量呈阶梯式增长,显著跃增期与北半球冰盖扩张及亚洲、北美、非洲等源区的干旱化进程同步。

团队据此认为,距今约1000万年到700万年的晚新生代以来,全球变冷使得大陆日趋干旱、冰盖不断扩张,这都使得大陆产生更多扬尘广州华鑫,同时凛冽大风将更多粉尘从内陆吹向遥远的海洋。与此同时,青藏高原隆升等地形改变,阻隔水汽进入内陆,加剧干旱与粉尘的产生——它们共同驱动了全球粉尘释放与海洋粉尘沉积通量的增加。

解开粉尘“肥力”谜团

“粉尘是连接陆地、大气与海洋的关键纽带。”文章第一作者兼共同通讯作者、中国科学院青藏高原研究所新生代环境团队研究员昝金波介绍,通过大气环流的远距离输送,源自大陆干旱、半干旱区的粉尘会沉降到海洋中,给海洋生物带去它们所缺乏的营养元素,比如磷和铁——如同给海洋浮游植物“施肥”。

这一“施肥效应”十分关键。它通过海洋中的食物链和能量传递,将大量二氧化碳从大气转移并封存于深海,进而深刻影响全球碳循环与气候变化。

然而,粉尘“产地”不同,其“肥力”也不尽相同。昝金波解释,粉尘能不能给海洋“施肥”、效果好不好,不光要看撒了多少“粉”广州华鑫,更要看这些“粉”的老家在哪儿、本身含有什么成分,以及在“长途旅行”的风吹日晒中发生了哪些变化。

“目前的研究大多只盯着粉尘的数量变化,却很少系统理解粉尘输送的完整链条:这些粉尘从哪儿来?运输过程中性质怎么变?最关键的是——它的具体成分是如何与海洋里的生命相互影响的?”昝金波表示,这已成为制约粉尘气候效应准确评估的关键瓶颈。

为此,昝金波与该所中国科学院院士方小敏领衔,联合英国、瑞典科学家组成国际研究团队,通过集成分析全球22条海洋岩芯粉尘记录,系统梳理分析了粉尘对全球碳循环与气候的影响。研究团队发现,晚新生代以来,全球主要海盆粉尘沉积通量呈阶梯式增长,且与全球变冷变干旱的趋势一致。“这一全球性趋势在北大西洋、北太平洋、菲律宾海及南大洋等关键区域均有清晰记录。”方小敏说。

“产地”影响粉尘施肥潜力

科学家同时发现,粉尘通量增加对不同大洋的“施肥效应”不尽相同。

比如,在南大洋,粉尘给冰期南极外围海域带来了海洋生物必需的铁元素,有效提升了那里浮游生物的数量;在北太平洋,尽管粉尘通量早有增加,但像我国南海这样的低纬度地区,直到约80万年前的中更新世,随着粉尘中磷和活性铁元素的含量提升,才带动海洋浮游植物生长,促使其群落向硅藻转变,从而提升了海洋碳汇能力;而在北极太平洋外围,因受其他因素影响,生产力未同步提升。

这些差异说明,粉尘对海洋的“施肥效应”由多种因素共同决定,其中产地对其“肥力”影响显著。

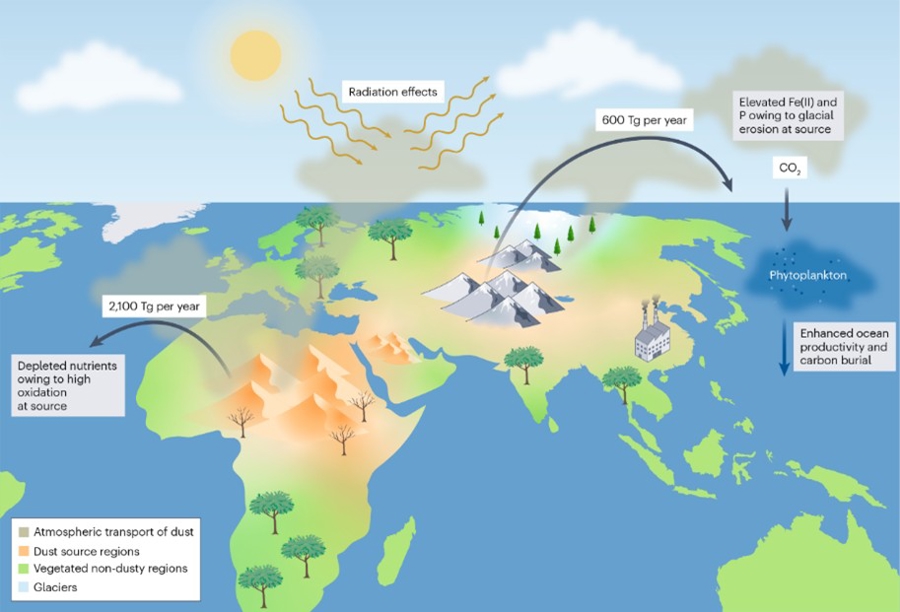

亚洲与北非粉尘对全球碳循环及气候影响的机制对比。

亚洲与北非粉尘对全球碳循环及气候影响的机制对比。

有证据显示,亚洲冰川源粉尘因富含活性营养元素,其“肥力”远高于地表高度风化的北非粉尘——中更新世以来,由于青藏高原冰川侵蚀加剧,亚洲粉尘营养通量猛增几十倍甚至上百倍,落到北太平洋海域后,使该海域的浮游生物生产力和群落发生了显著变化。

研究团队认为,未来粉尘研究将系统量化全球主要粉尘源区的营养成分及其生物可利用性,评估粉尘输入海洋导致的碳汇效应广州华鑫,最终将其嵌入地球系统模型,以显著提升对气候变化的预测能力。

道正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。